![]()

青春18きっぷの旅2011春(その1)

鞆の浦<その2:平賀源内生祠〜鞆港バス停>

2011年3月12日

|

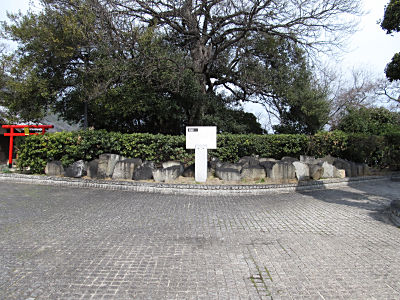

下り坂の途中、平賀源内生祠に立ち寄った。 | |

|

「南無妙法蓮華経平賀源内神儀」と刻まれた石造の卒塔婆と 宝暦14年(1764年)に建立された三宝荒神。 土の神、竈の神と平賀源内が祀られている。 |

|

|

坂を下り切り、南に進んで 海がすぐ近くに見えるところまで来た。 |

|

|

鞆港、仙酔島方面。 |  |

| 淀媛神社方面。 | ||

|

このあたりの浜は、 船を長持ちさせるため船底を焼いて乾燥させる(=たでる)、 「焚場(たでば)」跡といわれている。 |

|

|

渡守神社御旅所。 | |

|

清正公道の入り口。 この道の先は埋め立て架橋を求める幟が建っていた分岐。 道の由来は、分岐のさらに先にある大覚山法宣寺に かつて加藤清正を祀る清正公堂があったことによるらしい。 (ブログ「鞆の浦日記」を参照) |

|

|

鶴林山地蔵院。 | |

|

「名酒賣捌所」の看板を掲げた 太田家住宅(鞆七卿落遺跡)。 太田家住宅は国の重要文化財に指定されている。 |

|

|

鞆の浦のシンボルとなっている常夜燈。 この日も多くの観光客が常夜燈の前で記念撮影を行っていた。 |

|

|

常夜燈の手前にある「いろは丸展示館」。 | |

|

福山市鞆の浦歴史民俗資料館への階段。 | |

|

階段の途中から医王寺方面を見る。 |  |

| 階段を上り切り、東側から回り込んだところ。 石垣には刻印のされた近世のものも組み込まれている。 |

||

|

北側への下り坂。 |  |

| 福山市鞆の浦歴史民俗資料館へ、最後の上り坂。 | ||

|

福山市鞆の浦歴史民俗資料館。 | |

|

資料館前から走島方面を見る。 |  |

| 資料館前から玉津島方面を見る。 | ||

|

資料館前から焚場跡方面を見る。 | |

|

資料館前には鞆の浦で幼少期を過ごし、 鞆の浦にインスピレーションを得て「春の海」を作曲した 宮城道雄の銅像がある。 |

|

| 鞆城跡の説明看板と刻印の入った石垣。 左には早毛利稲荷神社の鳥居が見える。 |

||

|

資料館前から大可島・圓福寺方面を見る。 | |

|

史料館の見学を終え、坂を下る。 石垣の一部には「回」や「大」、「△」などの刻印がある。 |

|

|

駐車場から歴史民俗資料館を見上げる。 | |

|

駐車場の先にある、 福山市指定重要文化財の「鞆の津の商家」。 |

|

|

「鞆の津の商家」脇の道を通り、南へ進む。 | |

| 海岸山福禅寺。 寺そのものよりも客殿である対潮楼のほうが有名である。 |

||

|

福禅寺本堂。 対潮楼は右奥にある。 |

|

| 福禅寺前の県道22号から弁天島を撮影。 | ||

|

仙酔島へ行くための福山市営渡船乗り場。 | |

|

傍らに「夾明樓上り口」の道標が建つ石段を上って圓福寺へ。 | |

|

圓福寺前では猫が毛繕いをしていた。 |  |

|

圓福寺前から鞆城跡(歴史民俗資料館)方面を撮影。 |  |

| 圓福寺前から眼下に見える鞆港を撮影。 | ||

|

𨦇原伊賀守重信一族の墓。 南北朝時代に南朝に属した𨦇原重信の一族は 圓福寺境内にかつて存在した大可島城(たいがしまじょう)にて 北朝軍と戦ったが敗北、この地で亡くなった。 末裔が昭和34年に墓域を修復し、残っていた墓石を集めた。 |

|

| 南林山圓福寺は鞆城が築かれて大可島が陸続きになった 慶長年間に建立されたという。 |

||

|

境内に建つ宝篋印塔や観音像、無縫塔など。 | |

|

圓福寺本堂。 圓福寺は「鞆之浦大師」の別称がある。 頼山陽の叔父・頼杏坪の命名による客殿・夾明樓は この奥にあるが、公開は期間限定。 |

|

|

松尾芭蕉の「疑な うし保のはなも 浦の春」の句碑。 | |

|

本堂の裏に回って燧灘に浮かぶ島々を撮影。 皇后島(左手前)と走島(右奥)。 |

|

| 弁天島(左手前)、皇后島(右手前)、仙酔島(奥)。 | ||

|

弁天島と仙酔島。 海沿いには墓地がある。 |

|

| 墓地にも猫がいた。 | ||

|

福山駅前からの鞆鉄道バスの終点「鞆港」停留所。 | |

|

鞆港の雁木。 |  |

| 鞆港から医王寺方面を見る。 |

12時53分の鞆港発福山駅行き鞆鉄道バスで鞆の浦を後にした。

| New Yen Town Station | ||

| <鞆の浦 (その1) |

青春18きっぷの旅 2011春 |

神 辺> |

| 新円町駅トップ|青春18きっぷの旅トップ | ||